大学院文明研究専攻/文明理論研究1-1(必修)

2020年11月6日(金) 担当:中川久嗣(文明研究専攻・ヨーロッパ・アメリカ学科)

この回では、「文明」概念の歴史やその意味、

そして「文明」を研究するさざまな方向性について説明します。

1.文明の基本概念とその成立:「文明」の二つの意味。歴史と思想。

①もともと「文明」(civilisation/civilization)という言葉は、進歩の観念から発生した。

そもそも「文明」という言葉は、古代や中世といった古い時代からあるものではありませんでした。

それは18世紀(1700年代)になって、ようやくヨーロッパのフランスを中心に使用されるように

なった言葉でした。フランス語で«civilisé»とか«civiliser»という動詞は

その少し前の16世紀あたりから使われていましたが、それは意味的には

「洗練される」「都市化する」「進歩する」いった意味合いで使われていたものでした。

《civilisation》という言葉の《civil》というのは、

ラテン語で「都市」とか「都市民」を意味するものでした。

農村に住む農民的な状態から、より洗練・進歩した「都市」的な状態になることを意味していました。

それが「より洗練され、都市化された(civilisé)状態への移行」という名詞、すなわち「文明(civilisation)」

として使われるようになったのは18世紀中頃のことでした。

フェルナン・ブローデルは次のように書いています。

「civilisationという語が印刷物に公式に登場したのは、おそらく革命の雄弁家ミラボー[1749-1791年]の父[ヴィクトール・リケティ・ミラボー伯爵、1715-1789年、経済学者]の手になる『人口論』(1756年)の刊行をもってであろう。[…]civilisationという語は、その新しい意味において、おおよそのところ barbarie[野蛮]と対立する。一方に文明化された(civilisé)民族があり、他方に未開・原始的・野蛮な民族があるというわけだ。[…]ルイ15世時代末期のフランス社会が、civilisationという新語のうちに自画像を満足して見ていたということは疑いの余地がない。」

(フェルナン・ブローデル『文明の文法Ⅰ/世界史講義』松本雅弘訳、みすず書房、1995年、31-32頁)

|

「文明」とは、最初は野蛮な連中(特にヨーロッパ以外のアジアやアフリカの社会)に対して、

自分たちヨーロッパ人、さらに言うと自分たちフランス人こそが、

進歩した「文明」の状態に達した素晴らしい存在、優越した国家なのだ、

という自信と誇りの込められた言葉だったのです。

19世紀になると、ヨーロッパの中でも「文明」の価値を掲げるフランスやイギリスに対して、

ナショナリズムの対抗意識から、ドイツが「文化」(Kultur/Cultire)という概念を

自分たちの崇高な価値として掲げてきます。

「フランスやドイツが文明が素晴らしいなんて言ってるが、われわれドイツ人には

歴史に根付いた素晴らしい伝統である『ドイツ文化』があるじゃないか。

ゲーテやモーツァルトは、われわれのドイツ文化の誇りだ。

フランス・イギリスの『文明』よりドイツの『文化』の方が上なんだ!」みたいに、

ある意味で不毛な対立が起こったりしました。そしてそういう意識のもとで、

実際に第一次世界大戦や第二次世界大戦が戦われたのです。

ちなみに、第二次世界大戦において、「文明」を掲げるイギリス・フランス・アメリカと戦った

日本が掲げたのは、「日本精神」(大和魂)でした。そして完敗したのでした。

さてこうした19世紀の歴史的な経緯はあるにしても、いずれににせよ、それ以来「文明」という言葉は、

人間の「進歩・発展」という意味で使われるようになりました。

例えば「私たちは野蛮人ではない。文明人なのだ」といった言葉には、

「自分たちは立派に進歩・発展した洗練された人間なんだ」といった意味が込められています。

現代のパソコンやスマホや飛行機や高速鉄道や先進医療などは、どれもみな私たちの生活を便利で

豊かにしてくれるために科学技術の進歩・発展がもたらしてくれた「文明の恩恵」です。

「文明」とは人間の「進歩・発展」の代名詞なのです。

でも、そうした進歩・発展した「文明」のはずなのに、そこには手放しで賞賛できないような

さまざまな「裏」の側面もあるのだという皮肉な言葉としても「文明」は使われたりします。

「アレルギーは文明病だ」みたいに。

あるいは例えば次のような例ですね(たまたま私が読んだサスペンス小説から)。

「リチャードスンは正面ドアに歩み寄り、色ガラスごしにおもてを眺めた。がらんとしたピアッツァの向こうに見えるダウンタウンの風景は、あたかもバベルの塔が乱立しているかのようだ。現代崇拝の記念塔。文明とカネの象徴。資本主義の血液ともいえる会社員をめまぐるしく動き回らせるため、地表を解放し、労働力の階級化と効率的搾取をめざした利器……。」

(フィリップ・カー『殺人摩天楼』東江一紀訳、新潮文庫、1998年、425頁)

「高速を北へ走る。太陽の通りを横切っていく。首都区域の果てに待っているのは、フロンティアではない。そうした“辺境”に見られるのは、金と権力と神話が織り成す文明という名の蜘蛛の糸が、どこまでも広がっていく姿だ。ワシントンが毒されたのと同じ神話に、ニューヨークも、ハリウッドも侵されている。」 (ジェイムズ・グレイディ『雷鳴』桜井健司訳、福武文庫、1995年、483頁)

|

②20世紀に入って歴史的・地理的な単位としての「文明」が登場した。

19世紀から20世紀前半くらいまでは「文明」という言葉は、こうして進歩の観念を表す言葉でした。

しかし20世紀に入って、次第に歴史的な概念として「文明」が使われるようになります。

例えば「インダス文明」「古代ローマ文明」「中国文明」「アステカ文明」などなど。

次の文章は歴史学の入門書の一節ですが、歴史学的な概念としての「文明」の典型的なものです。

「ヨーロッパ最古の文明は、エーゲ海の島々や沿岸のあたりに成立した。

これがエーゲ文明とよばれ、年代は前30世紀ごろから前12世紀ごろまでに属する。このうち前20世紀ごろから前16世紀ごろまでは、クレタ文明がエーゲ文明の中心であった。ギリシア本土では前20世紀ごろ北方から来住した民が、やがてミケネを中心にしていわゆるミケネ文明を作り上げ、前16世紀ごろからは彼らがエーゲ文明の中心的地位に立った。」(井上幸治編『西洋史入門』有斐閣、1966年、15頁)

|

ここで使われている「文明」は、

ある一定の時代に、ある一定の空間(領域)に存在した枠組み・単位です。

紀元前3世紀から紀元後4世紀までの時代に、ヨーロッパ半島の西部地域に栄えた「古代ローマ文明」とか。

時間的・領域的なまとまりを持った、時間的・地理的な「単位」なのです。

そしてそれは往々にして、国家よりも比較的大きな単位(社会)です。

こうした単位は歴史学的な枠組み・単位だと言えます。

例えば今でも、「文明学科に進学する」とか「大学院の文明研究専攻に入る」などと言うと、

それを聞いた一般の人は、「エジプト文明の研究で発掘でもするんですか?」なんて思ってしまいます。

まさしく歴史学とか考古学のイメージですね。

こうした歴史学的な「文明」の観念には、先に説明したような「進歩」とか「人間的発展」とか

「洗練」とか「優越」などという意味合いはあまりありません。

「文明」と「文化」の不毛な対立などもありません(ただし、歴史学的な「文明」概念にも、

実はそこには、純粋な農業社会や牧畜社会、未開社会に比べると、

「文明」は、より大きくて政治的・経済的・文化的な力を持つに至った社会なのだ、

という意味合いが含まれていることには注意しましょう)。

③進歩の概念としての「文明」と歴史学の研究単位としての「文明」

さて、こうして「文明」という言葉には、

大きく分けて二つの意味合いが込められているのだと言うことです。

A.進歩・発展の概念、としての「文明」

B.歴史・地理的な概念、としての「文明」

そしてこの二つの「文明」という言葉には、それぞれ対立する言葉・概念があることになります。

Aの進歩・発展の概念を表す「文明」に対する反対語は「野蛮」(barbarian, barbare)です。

Bの歴史・地理的な概念を表す「文明」に対する反対語は「未開」(undeveloped, unopened)です。

「野蛮」と「未開」を混同しないようにすることが重要です。

例えば、ミクロネシアの××族とかアマゾンの奥地に住む××族は、「未開」ではあっても

「野蛮」なのではありません。逆に現代の先進的な文明社会の中にも「野蛮」はたくさんあります。

いやむしろ「文明」の中にこそ「野蛮」が生み出されて増大するのかも知れません。

「核兵器」は「文明が生み出した野蛮」の典型的なものです。

2.比較文明論の誕生と発展

歴史学的な「文明」概念を、正面からひとつの学問領域として打ち立てようとしたのが

「比較文明論」と言われる動きです。

国家を中心に研究する伝統的な歴史学に対して、国家よりも大きな枠組み・単位として

「文明」というものを研究・分析の対象とするものです。

◆その動きの最も初期のものとしては、

ロシアのニコライ・ダニレフスキー(Nikolai Danilewsky, 1822-1855)がいます。

彼は特定の言語によって特徴づけられる独立した文化・歴史類型としての「文明」を設定し、

各文明の固有性や特徴を分析しようとしました。彼は世界史上に10個の大きな「文明」を設定し、

それらの「文明」が、あたかも植物のように、発生→成長・発展→満開・結実→衰退→生命力の終わり、

といったプロセスをたどるものと考えました。

しかし彼の思想には西洋列強に対するロシアのスラヴ民族の闘争を主張するといった

ナショナリズムの限界がありました。

ニコライ・ダニレフスキー オズワルド・シュペングラー

◆次に登場するのが、ドイツのオズワルド・シュペングラー(Oswald Spengler, 1880-1936)です。

かれの主著『西洋の没落』(1918-1922)は、第一次世界大戦後のヨーロッパ社会の混乱や不安を

背景として書かれたものです。シュペングラーによれば、文化とは本来有機体的であり、

すべて生成から発展・成熟をへて衰退・没落し、死んでゆくものです。

このような基本認識に立ち、彼はエジプト、バビロニア、インド、中国、古代(ギリシア・ローマ) 、

アラビア、メキシコ、そして西洋といった8つの諸文化を設定・並立させ、これらの諸文化に

有機体的な生成没落のパターンを認めることで、「世界史の形態学」を企てようとしました。

とりわけシュペングラーに特徴的なのは、彼が文化の最終段階を「文明」と呼んでいることです。

それは次のように言われます。

「西洋の没落とは、文明の問題にほかならないのである。

[…]文明とは、一つの文化の不可避な運命である。

[…]文明とは取消し難くも一つの終末である」(『西洋の没落』第1巻) 。

「文明」をあたかも有機体や植物のように、誕生→発展→没落というパターンでとらえるのは、

先のダニレフスキーの場合と同じです。しかも、文化の最終段階を「文明」と定義して、

まさしく当時のイギリスやフランスがその段階に相当するものであって、

ドイツの「文化」はまだ終末ではない、と考える点で、やはりダニレフスキーと同じように、

ナショナリズムのパラダイムの中に捕らわれてしまっていると言えるのです。

◆ダニレフスキーとシュペングラーが、共にナショナリズムの陰を大きく引きずっていて、

しかもその理論が、どちらかと言うと「思いつき」や

「インスピレーション」に満ちたものであったのに対して、

比較文明史学を実証的な歴史学として確立しようとしたが、

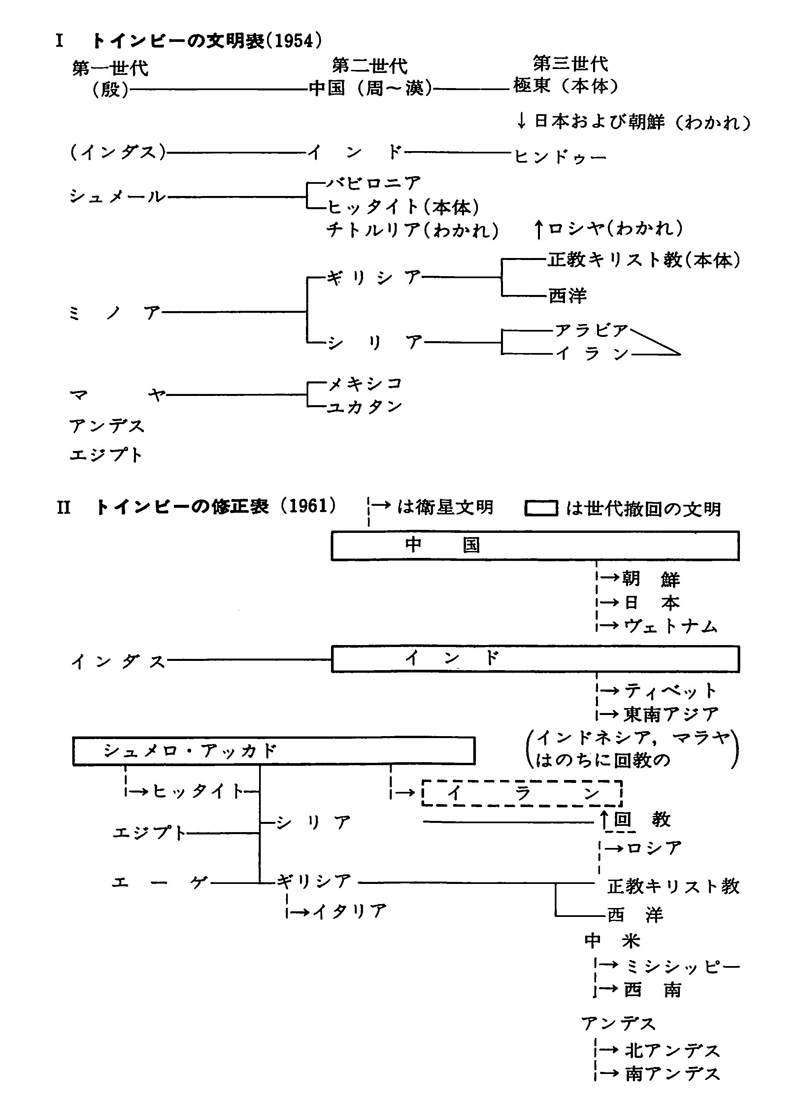

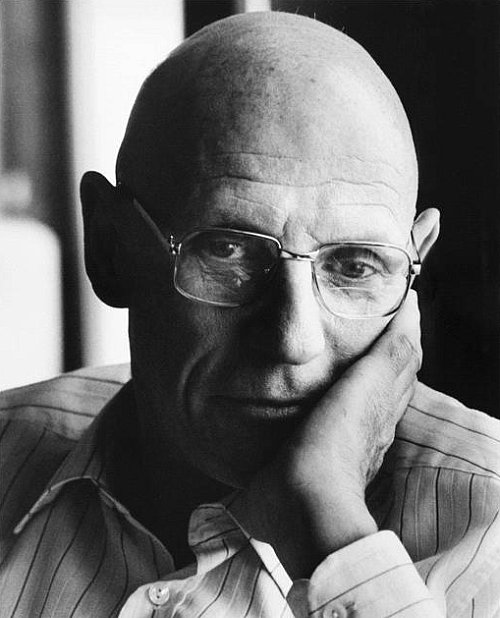

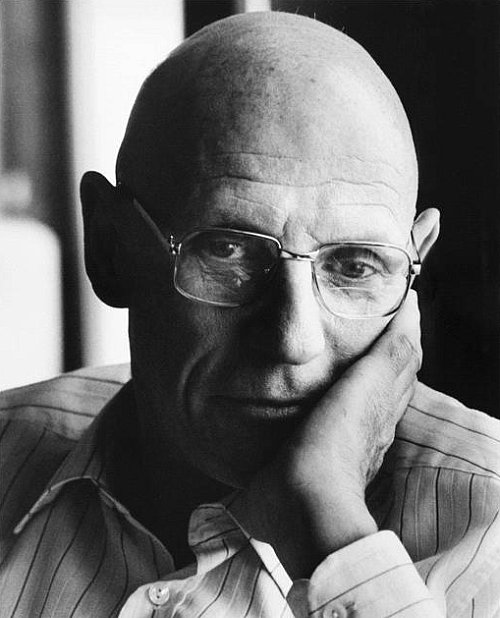

イギリスのアーノルド・J.トインビー(Arnold J. Toynbee, 1889-1975)でした。

彼は国家という伝統的な歴史的単位を退け、「文明」を新しい歴史研究の理解可能な領域(単位)とし、

世界史に21の文明を設定すると同時にそれらの比較研究を目指したのでした。

そして諸文明をいくつかの系統に分け、それぞれについて文明の「親子関係」や「世代関係」、

さらに文明の「出会い」といったシュペングラーにはなかった新しい視点を付け加えました。

「挑戦と応戦による文明の誕生」「文明の成長」「文明の衰退」「文明の解体」などによる

彼の歴史研究に対しては、用語や概念があいまいであるとか、

すべてを古代ギリシア・ローマ文明のモデルで分析・説明しようとしている、などといった批判もありますが、

「文明」という大きな枠組みを用いながらもなるべく実証的・経験的に分析を展開しようとする姿勢が強く、

実証的な歴史学として比較文明論を発展させた功績は大きいと言えます。

アーノルド・トインビー トインビーの「文明表」(山本新『人類の知的遺産74・トインビー』講談社、1978年)

◆比較文明論/比較文明史の流れの中で、トインビーを継承したのは以下のような人たちがいます。

アルフレート・ヴェーバー(Alfred Weber, 1868-1958)

ドイツの社会学者。文化社会学の立場から比較文明学の試みを行った。

文明を「歴史体」と呼び、それぞれの「歴史体」は、「社会過程」「文明過程」「文化運動」の

三つのプロセスから構造化されているとした。

彼の理論は、文明の世代論やルネサンス論において今日評価されている。

ピティリーム・ソーロキン(Pitirim Somkin, 1889-1968)

ロシアの社会学者。ダニレフスキーやシュペングラーを再評価。

文明とは社会体制と文化体制の二つに分けられ、その二つをそれぞれ、各要素・各部分の集合による

諸システムであるとし、さらにそれらを上位・中位・下位のシステムに分類し、

上位のシステムを「スーパーシステム」と名付けた。

そしてあるひとつの文明内部のさまざまな文化要素の混在性と諸部分の相互連関性を指摘した。

アルフレッド・クローバー(Alfred Kroeber, 1876-1960)

アメリカの文化人類学者。ある特定の文明において一定の事柄を行う際の

一貫した方法ないしパターンの体系、すなわち「様式style」を捉えることを主張した。

彼の言う「様式」とは、一つの文明の中においてはまずもって部分的・二次的なものであって、

さまざまなスタイルやパターンの系列ないし体系が、ひとつのユニークな文明という全体を

生み出しているとする。そして諸文明相互の影響関係や文化要素の移入・伝播も可能となると主張した。

フイリップ・バグビー(Philip Bagby, 1918-1958)

アメリカの社会学者、人類学者。世界史の中に9つの「大文明」と30の「周辺文明」を設定した。

「周辺文明」とは、大文明の周辺・近隣にあって、自ら固有の文明の要素は保持しながらも、

大文明からの影響を受け、その特徴のいくらかを借用して存在する文明であり、

おおむね大文明より短命で、創造性に欠けるとされる。

例えば日本文明は、中国文明の典型的な周辺文明とされた。

ラシュトン・コールボーン(Rushton Coulborn, 1901-1968)

アメリカの歴史学者。トインビーのルネサンス論を応用して、

前世代の世界帝国の亡霊が次世代の文明において出現するという「亡霊帝国」論を展開した。

歴史上そのような後代の帝国(前世代の世界帝国の辺境域に成立する)が、

共通して「封建体制」を出現させていたことに着目し、封建制の比較文明論を試みた。

◆その他、トインビー的な比較文明論の系譜には入らないのですが、

「文明」という枠組みで自らの研究を行ったと言える人びとには、

ドイツの社会学者のマックス・ヴェーバー(MaxWeber, 1864-1920)、

フランスのアナール派歴史学者フェルナン・ブローデル(Fmand Braudel, 1902-1985)、

アメリカの社会学者イマニュエル・ウォーラーステイン(Immanuel Wallerstein, 1930-2019)、

アメリカの国際政治学者サミュエル・ハンチントン(Samuel P. Huntington, 1927-2008)

などが挙げられます。

3.いわゆる哲学思想的・文明批評的文明論

「文明」を歴史的・地理的な枠組み・単位として扱う歴史学研究の流れに対して、

「文明」のもうひとつの意味、すなわち「進歩・発展」の理念としての「文明」について考える

学問的流れもまた同様に続いています。

これは一般に「文明論」とか「文明批評」などと言われるものです。

これは歴史学に対して、哲学的・思想的な領域になります。

例えば東海大学には「現代文明論」という必修科目がありますが、この「現代文明」というのは、

時間的・地理的に限定された歴史研究の単位、というよりは、

グローバル化した地球規模で発生している現代社会のことなのであって、

「現代文明論」とは、今を生きるわれわれがこの現代文明において生じている

さまざまな諸問題について考える学問的営みを表しています。

つまり本来は人間の限りなき進歩、輝かしい科学や産業の発展の理念であったはずの「文明」が、

実際にはそれに反するようなさまざまな問題を引き起こしている。

あるいは「文明」が、その中で「野蛮」さえ生み出してしまっている。

しかも文明なんて全然なかった「未開」社会にあっては想像もつかないような「野蛮」を生み出している。

そうした問題を、しっかりと認識し、批判し、本来の理想的な「文明」社会に近づいていくためには、

いったいどうすればいいのか。

このように考えると、現代の文明の中に生じている、

およそありとあらゆる問題が取り上げられることとなります。

自然破壊、環境問題、原発、核兵器、民族問題、移民問題、人種や性に対する差別、

情報化社会の弊害、医療・生命倫理の諸問題……。挙げればきりがありません。

こうした思想的・批判的文明論ということで、ちょっと自分の周囲を探してみただけで、

刊行されている書籍などもたくさんあります。ちょっとだけ挙げてみましょう。

H.コルディコット『核文明の恐怖-原発と核兵器』高木・阿木訳、岩波書店、1979年。

J.オルテガ・イ・ガセー『現代文明の砂漠にて』西澤龍生訳、新泉社、1974年。

K.ローレンツ『文明化した人間の八つの大罪』日高・大羽訳、新思索社、1973年。

サミュエル・ハンチントン『文明の衝突』鈴木主税訳、集英社、1998年。

ジェレミー・リフキン『脱牛肉文明への挑戦-繁栄と健康の神話を撃つ』北濃秋子訳、1993年。

マイケル&シーラ・クロフォード『食生活と文明-現代食とその欠陥』山口・大沼訳、佑学社、1976年。

ロナルド・ライト『暴走する文明-「進歩の罠」に落ちた人類のゆくえ』日本放送出版協会、2005年。

安田喜憲『森を守る文明・支配する文明』PHP新書、1997年。

岩波書店編集部編『現代文明の危機と時代の精神』岩波書店、1984年。

玉置彰宏・浜田淳司『IT文明論 いまこそ基本から考える』平凡社新書、2001年。

原田宏・佐々木和生『遺伝子の文明』丸善、1993年。

公文俊平『情報文明論』NTT出版、1994年。

今野敏彦『文明のカオス-差別・偏見』八千代出版、1980年。

佐和隆光編『ポスト産業文明のゆくえ』東京ブツクレット23、東京新聞出版局、1997年。

市川惇信『暴走する科学技術文明』岩波書店、2000年。

大澤真幸『文明の内なる衝突-テロ後の世界を考える』NHKブックス943、日本放送出版協会、2002年。

瀧井宏臣『テクノ文明の未来』明石書店、1999年。

|

さてこのように文明批判・文明批評を標榜するものはたくさんあるのですが、

それを学問的に(つまり哲学的・思想的に)行った思想家としてあげられる一例としては

次のようなものがあります。

◆ドイツ・フランクフルト学派

とりわけテオドール・アドルノ(Theodor Adomo, 1903-1969)や

マックス・ホルクハイマー(Max Horkheimer, 1895-1973)。

彼らは有名な著作『啓蒙の弁証法』(1947年)の中で、

人間の理性と文明は、人間性の進歩発展を実現するとともに、

同時に自然支配の強化・拡大をしてきたと主張した。

彼らによると人間の理性はとりわけ近代以降、単なる道具的理性と化してしまい、

倫理的判断主体としての役割を失ってしまった。

そのために文明の進展とともにその文明が野蛮に転落する危険も増大するという。

第二次世界大戦で荒れ狂ったファシズム(とりわけ彼らにとってはナチズムの蛮行)などは

文明の野蛮化の最も顕著な実例である。

また核兵器や環境破壊なども、文明化/野蛮化の産物であると言える。

◆ミシェル・フーコー(Michel Foucault, 1926-1984)

フランスの思想家。文明の、とりわけ西洋文明のはらむ非人間的側面を、権力論の視点から分析した。

人間の理性や学問的真理が、いかに権力と結びついてきたものであるかを分析。

知と権力の結びつきという視点から、精神医学や人間諸科学、監獄制度、性的言説などの

さまざまな社会的諸制度、すなわち「文明」の諸々のシステム分析し、これを批判した。

テオドール・アドルノ マックス・ホルクハイマー ミシェル・フーコー

さて、こうして「文明」の意味によって、文明学や文明論の内容や方向性がさまざまに変わってきます。

歴史学的な方向か、思想的な方向か。

これから、われわれに求められているのは、この二つの大きな方向性、異なる学問領域を、

何らかの形で総合し、人間の文明について考えることでしょう。なかなか難しい課題であると言えます。

しかし今後ひとりひとりが人間と文明について学び、考察し、そして研究を進めるためには、

避けて通れない課題なのだとも言えるでしょう。

本日の話は以上です。下記の要領で小コメント(小レポート)を送って下さい。

◆課題

自分が関心を持ったこと、重要だと思ったこと、あるいはよく分からなかったことなど、

なんでも構わないので、それに自分の感想などを加えて500字~600字にまとめて

5月31日(金)までに、メールで送って下さい。

メールアドレスは次の通りです。

nakagawa@tokai-u.jp

※メールのタイトルには授業名と学生証番号、氏名を書いて下さい。

例: 文明理論研究/0CLAM1234/東海太郎 |

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【本日の授業の参考文献】

フェルナン・ブローデル『文明の文法Ⅰ/世界史講義』松本雅弘訳、みすず書房、1995年。

オズワルド・シュペングラー『西洋の没落・全2巻』村松正俊訳、五月書房、1972年。

アントン・ミルコ・コクターネク『シュペングラー-ドイツ精神の光と闇』

南原実・加藤泰義訳、新潮社、1972年。

アーノルド・トインビー『歴史の研究1~3』〈サマヴェル縮刷版〉

長谷川松治訳、社会思想社、1975年。

ソローキン、ガイル、ドーソン『トインビー批判-その史観の発展のために』

山口光朔訳、社会思想研究会出版部、1959年。

フィリプ・バグビー『文化と歴史-文明の比較研究序説』山本新・堤彪訳、創文社、1976年。

イマニュエル・ウォーラーステイン編『叢書・世界システム3/世界システム論の方法』

山田鋭夫ほか訳、藤原書店、2002年。

サミュエル・ハンチントン『文明の衝突』鈴木主税訳、集英社、1998年。

伊東俊太郎『UP選書243/比較文明』東京大学出版会、1985年。

伊東俊太郎編『比較文明学を学ぶ人のために』世界思想社、1997年。

吉澤五郎『トインビー/人と思想』清水書院、1982年。

山本新『トインビーと文明論の争点』[哲学思想叢書]勁草書房、1969年。

山本新『わかりやすいトインビー』経済往来社、1976年。

山本新『人類の知的遺産74・トインビー』講談社、1978年。

山本新『文明の構造と変動』創文社、1961年。

山本新・秀村欣二編『トインビー入門』経済往来社、1970年。

社会思想社編『トインビー 人と思想』社会思想社、1967年。

神山四郎『比較文明と歴史哲学』刀水書房、1995年。

神川正彦『比較文明の方法-新しい知のパラダイムを求めて』刀水書房、1995年。

神川正彦・川窪啓資編『講座・比較文明1 比較文明学の理論と方法』朝倉書店、1999年。

堤彪『比較文明論の誕生』刀水書房、1988年。

堤彪・吉沢五郎編『比較文明論の試み』論創社、1981年。

湯浅赳男『文明の歴史人類学『アナール』・ブローデル・ウォーラーステイン』新評論、1985年。

梅棹忠夫『文明の生態史観』中公文庫、中央公論社、1974年。

八田恭昌『西洋の没落 文明と夜の思想家・シュペングラーの生涯』桃源社、1966年。

平井正編著『文化と文明の哲学/現代哲学選書10』学文社、1976年。

米山俊直・吉澤五郎編著『比較文明の社会学/放送大学教材』放送大学教育振興会、1997年。

野田茂徳編著『文明論の哲学』八千代出版、1991年。

清水多吉『増補・1930年代の光と影-フランクフルト学派研究』河出書房新社、1986年。

速川治郎『フランクフルト学派の論理』世界書院、1986年。

徳永恂編『フランクフルト学派再考』弘文堂、1989年

桜井哲夫『現代思想の冒険者たち26/フーコー・知と権力』、講談社、1996年。

桑田禮彰・福井憲彦・山本哲士『ミシェル・フーコー 1926-1984年』新評論、1984年。

今村仁司・栗原仁『人と思想・フーコー』清水書院、1999年

中山元『フーコー入門』ちくま新書、筑摩書房、1996年。

内田隆三『ミシェル・フーコー』講談社現代新書989、講談社、1990年。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□