古代ギリシア・ローマ時代の死生観

この授業では、授業名が「西洋哲学」となっていますが、

ここまでは日本の古代神話の世界、中世の仏教的な死生観について見てきました。

今回は、ようやく「西洋」世界の話になります。

ただし相変わらず歴史的な色合いが強いのはお許し下さい。

以下、古代ギリシア・ローマ文明における死生観がテーマです。

1.古代ギリシア文明における死生観(ギリシア神話の世界)

いわゆる古代ギリシア文明の最盛期は、紀元前5世紀(紀元前400年代)です。

それ以前の時代は、神話的な物語に彩られた文化が繰り広げられました。

ゼウスを頂点とするオリュンポス十二神や英雄たちの物語です。

ギリシア神話の起源は非常に古く、最も古いものは紀元前15世紀頃にまでさかのぼると言われています。

しかしギリシア神話として非常に有名なのは、紀元前9世紀~8世紀頃に成立したとされる

ホメーロスの二大叙事詩『イーリアス』と『オデュッセイア』です。

人間の魂、特に死者の魂は、魂の導き手であるヘルメス神に連れられ、はるか彼方、

地下深くにある冥界(ハデス)へと向かうとされます。

そしてカロンの渡し船で三途の川(ステエクス)を渡ることになるのですが、

葬儀が執りおこなわれなかった魂は「ハデスの館」に入ることができず、亡霊としてさまようこととなります。

『オデュッセイア』には次のような描写があります。

キュレネ生れの神ヘルメスは、求婚者たちの霊魂を呼び出した。

手には美わしい黄金の杖を握っていたが、この杖を用いて神は思うがままに人間の眼を眠らせもし、

眠れる者を目覚めさせもする。神がこの杖を揮って追い立てると、

霊魂の群はちち、ちちと異様な啼き声をあげつつ、神にしたがってゆく。

それはあたかも、不気味な洞窟の奥深く、連なり合って岩壁に懸かるコウモリの、

列を一羽が岩から落ちると、群はたちまちちちと啼きつつ飛び交うさまにも似て、

霊魂の群はちち、ちちと啼きつつ神に随い、助けの神ヘルメイアスはその先頭に立って、

陰湿の道を導いて行った。

オケアノスの流れを過ぎてレウカスの岩も過ぎ、陽の神の門を過ぎ、

夢の住む国も過ぎると程もなく、 世を去った者たちの影

―――すなわち霊魂の住む、彼岸の花[アスポデロス]の花咲く野辺に着いた。

(ホメロス『オデュッセイア』下巻、299頁、岩波文庫) |

死者たちの魂が、まるで鳥のように「ちち、ちち」と鳴くというのは、かわいいというよりも

ちょっと不気味で怖い感じがします。

鳥のように空を飛んで、天国のようなところにのぼってゆくというのなら分かるのですが、

死者たちの魂がヘルメスに連れて行かれるのは、天にある世界ではなく、

地下深くにある冥界(ハデス)です。

とにかくこのように、死後人間の魂は消滅することなく存続するのです。

ヘルメスはオリュンポス十二神の一人で、ゼウスの使者・伝令としての役割を持つと同時に、

死出の旅路の案内人でもあります。

ローマ神話ではメルクリウス(マーキュリー/メルキュール)と呼ばれます。

ちなみに私はフランスではよく「メルキュール・ホテル」(大きな街にはたいていある)に宿泊しますが、

このネーミングは、メルクリウスが旅人や商人の守護神でもあるからでしょうね。

フランス資本のこのホテル、日本では東京の銀座などにあります。

しかし銀座の「メルキュール・ホテル」に泊まったからといって、

魂が冥界に連れて行かれる、などということはもちろんありません(笑)。

→ つば広帽子をかぶったヘルメス、紀元前5世紀。

→ つば広帽子をかぶったヘルメス、紀元前5世紀。

「冥界」は「ハデス」と呼ばれますが、正確にはハデスは

ギリシア神話の神クロノスとレイアの子で、ゼウスの兄でもあります。

したがって、「冥界」とは「ハデスが支配する国」です。

しかしいずれにせよ地下の奥深い底の底にあり、冷たくて暗い死者の国です。

古代ギリシアの叙事詩人ヘシオドス(紀元前8世紀)によれば、

こだまが響きわたる大広間がいくつもあり、氷に覆われている恐ろしい世界です。

冥界(ハデスの国)のイメージ

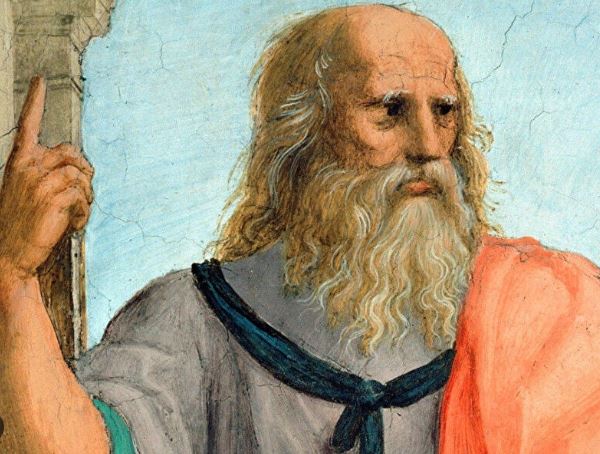

2.古代ギリシア文明における死生観(プラトン哲学)

古代ギリシア文明の最盛期に活躍した有名な哲学者プラトン(紀元前427年-347年)も、

死後人間の魂は存続すると考えました。

彼はこの世界を2つに分け、日常的にわれわれが生きる現実世界とは別に

物事の本質や真理の存在する「イデア世界」があると主張します。

日常的な現実の世界では、事物は全て時と共に変化し滅び去っていきます。

時間と共に、美しい花も枯れ、夕日も沈み、イケメンも歳を取ってオヤジになり、人間も死にます。

しかし「イデアの世界」は、永遠不滅で変化しません。

「真理は永遠不滅で絶対」なのです。

プラトンによると、人間の魂は最初はこの「イデアの世界」にいます。

そして人間としてこの「現実世界」生まれます。しかし死ぬと、肉体はすみやかに滅びるが、

魂は消滅せずに存続し、また「イデアの世界」に戻って行きます。

そしてこれがグルグルと繰り返されるというのです。

→ プラトン

→ プラトン

プラトンはその著『パイドン』の中で次のように書いています(プラトンの著作はすべて

対話・会話形式になっています)。

……その説によると、魂はこの世からあの世へと到り、そこに存在し、再びあの世から到来して、死者たちから生まれる、というのだ。そこで、もしこれが真実だとすれば、すなわち、生者は死者から再び生まれるのだとすれば、われわれの魂は生まれる前にはあの世に存在する他はないではないか。

もしもすでに前もって存在しなかったならば、再び生まれることもできなかっただろうから。 |

| もしも生を受けたものがひとたび死んだあと、死者がその状態に留まって再び生き返らないとするならば、最後には万物が死んで、生きているものはなにもない、ということになるのは大いなる必然ではないか。…………生き返るということも、生者が死者から生まれるということも、死者たちの魂が存在するということも、本当にあることなのだ。 |

| それではケベス君、よく考えてみてくれたまえ。一方には、神的で、不死で、可知的で、分解されず、常に同じように自分自身と同一なものがあり、魂とはこの種のものにもっとも似ている。他方、人間的で、可死的で、多様な形をもち、知性的ではなく(無思慮であり)、分解可能で、けっして自分自身と同一ではないようなものがある。今度は肉体がこの種のものにもっとも似ている。だから、肉体は速やかに解体することがふさわしく、他方、魂はまったく解体されえない、ということがふさわしいのではないかね |

3.古代ローマ文明における死生観

古代もギリシアの後のローマ時代になると、人間の魂は死後は存続せず、

単に消滅するだけであると考えられるようになりました。

死は、生きている間のさまざまなつらく苦しい責苦からの安息であって、

人間を襲う苦しみを追い払い、その後ではもはや喜びも悲しみもないという考え方が強くなりました。

大プリニウス(古代ローマの政治家・博物学者、紀元23-79年)は次のように述べています。

| 不幸なる者よ、死んで再び生を得ようとする汝は何と愚かなことか。もし霊魂が天界で、亡霊が冥界で、なおも感情を持っているとすれば、人間はいったいどこで安らぎを見出したらよいのか。この軽率な思い込みによって、われわれは自らの本性に属する、死という最も偉大な恩恵を失うのであり、われわれのいまわの際の苦しみは、その後に続いて起こることへの恐怖の念によって倍増されるのだ。 |

ローマ人は自分たちの墓に、生前の姿を彫刻したり、気の利いた言葉を刻んだりするのを好みました。

墓地はたていては街や村の外にありました。しばしばその街や村に通じる街道沿いに墓が並んでいました。

有名なのはローマのアッピア街道ですね。

ヴェスビオス火山の噴火で紀元79年に壊滅して火山灰の下に埋もれてしまったポンペイなどでも

街の外に墓地が並ぶ墓地通りがありました。

ローマ人はこうした墓を見物しながらブラブラ散歩しました。

「へえー、この墓に葬られた男はこんな人間だったのか」みたいに想像しながら。

下の3枚の写真は、フランス中部、ブルゴーニュ地方のオータンという街で発掘された

古代ローマ時代の墓石です。

左側の写真はトンカチとかの工具を持っているので生前は大工さん、

右側の写真は笛を吹いているので、生前はきっとミュージシャンだったのでしょう。

どれもみな、生きている時にその人物がどんなだったのかが楽しく想像できる墓石です。

また上の写真は、南仏ラングドック地方のラット考古学博物館に展示されているローマ時代の墓石です。

紀元前1世紀終わり頃のもので、親子三人のほほえましい家族の墓石です。

お父さんの右手はお母さんの右肩に、そしてお母さんの左手は愛する子どもの頭に。

なんともよく出来た構図です。

この墓に葬られたのが、そのうちの誰なのか、あいるは全員なのかはよく分かりません。

こうした墓石には、先にも触れたように、気の利いた言葉などが彫刻されることも多いのですが、

その中にはローマ人の死生観について知ることのできる言葉も見つかります。

例えば以下のような言葉です。

「ある人々が冥界にいるとしているティテュオス族やタンタロス族によって私はびくつかせられたりは

しない。己れの肉体の腐敗について考える時でも、恐怖心が私を捉えたりはしない。

われわれの体の組織を束ねている紐帯がほどけてしまえば、

以後一切がわれわれと無関係になる。」

|

「われわれは死すべき者であり、不死なるものではない。」

「私は存在していなかった。私は存在した。私はもう存在していない。結構だ。」

「私たちは無である。

考えてもみよ、これを目にする人よ、われら人間は

なんと束の間に、無から無へと回帰することか」

「私は生きている間、飲みたいだけ飲んだ。飲め、汝、生者よ。」

|

古代ローマ人の決して少なくない人々は、こうして「死後は無だ」として、

死んだ後の魂の存続や死後の世界などは信じていなかったと思われます。

死んでこの墓に入った自分は「もう存在していない、結構だ。」というのは

なかなかいさぎよい、というか腹がすわっていますね。

彼らローマ人にとって「死後は無」なのです。死後の世界はありません。

彼らローマ人にとって、そもそも墓とは来世にいる自分の魂を弔っもらうためのものというよりは、

死んで消滅した自分の記憶を、残された人にとどめてもらう(思い出してもらう)ためのものであって、

それは言わば、一種の記念碑(メモリアル)のようなものだったのです。

だから生前の自分の姿や気の利いた言葉を刻んだのでしょう。

最後の墓碑銘などは、「どうせ死んだら無なのだから、生きているうちに飲もうぜ」みたいな、

酒好きにとっては実にウレシイ言葉ですね(笑)。

下の写真もやはりオータンで発掘された古代ローマ時代の墓石ですが、

コップにワインをそそいで美味しそうに飲んでいる人(女性か?)です。

どうら死んだら消滅するだけだ、だから今のうちに飲まなくちゃ、みたいな感じでしょうか。

このような、死後の世界や来世に対する信仰、死後の魂の存続といった考え方は、

紀元前1世紀終わり頃、すなわちアウグストゥスが皇帝となる共和政末期頃までは

非常に少なかったと言われています(フランツ・キュモンなどの研究。

ただし、多かったとする見方もあります)。

※2世紀頃の骨壺と遺骨(ルーアン)。古代ローマ人は火葬も多かった。

死後の復活を信じていない時代には、戻る肉体も必要なかった。

◆死後の魂の継続◆

紀元前1世紀あたりから、ローマ人の中にも、個々人が死後も個人として存続する、

と考える人が増えてきます。

そしてそれは紀元後数世紀をたつ頃には、おおかたの見方になっていました。

個人(あるいはその魂)が死後も生き残ると信じられていたことは、

墓の副葬品の存在からもうかがい知ることが出来ます。

ローマでも、墓にはたいてい死者の死後の生活をより快適にするための

副葬品が遺体とともに埋葬されるようになっていました。

子供たちのための玩具、女性のための鏡と化粧品、男性のためのサイコロや酒杯など。

来世というものを否定する考え方(エピクロス主義)は、

4世紀中頃にはすっかり姿を消していたとされています。

また死後の世界の存在や死後の人間の魂の存続と復活という考え方は、

2世紀頃から急速にローマ世界で拡大したキリスト教によってますます広がっていきます。

キリスト教にとって、死後の魂の存続や復活などは、信仰の根幹に関わる重要な教えなのです。

紀元313年にコンスタンティヌス帝が『ミラノ勅令』によってキリスト教を公認し、

さらに380年にテオドシウス帝がそれをローマ帝国の正式な国教と定めて以降は、

来世や死者の魂の存続などの信仰は、ヨーロッパ世界で決定的なものとなりました。

□□□この授業に関する参考文献□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

岩崎武雄『西洋哲学史』有斐閣、1961年。

小池寿子『死を見つめる美術史』ポーラ文化研究所、1999年。

プラトン『パイドン 魂の不死について』岩波文庫、1998年。

ホメロス『オデュッセイア』下巻、岩波文庫、1994年。

フランツ・キュモン『古代ローマの来世観』平凡社、1996年。

K.ホプキンス『古代ローマ人と死』高木・永都訳、晃洋書房、1996年。